【GAIE联盟大会专家报告回顾】厦门大学由赋能走向融合:生成式人工智能背景下的数智教学平台实践路径探索

【GAIE联盟大会专家报告回顾】厦门大学由赋能走向融合:生成式人工智能背景下的数智教学平台实践路径探索

厦门大学现代教育技术与实践训练中心高级工程师刘李春分享了《由赋能走向融合:生成式人工智能背景下的数智教学平台实践路径探索》的主题报告。

在人工智能技术爆发式发展的浪潮中,教育领域正经历一场深刻的变革。生成式AI的崛起,不仅重塑了知识生产与传播的模式,更推动教育从单向“赋能”走向深度“融合”。厦门大学刘李春教授团队基于国家教育数字化战略行动,探索出一条以生成式AI为核心驱动的数智教学平台实践路径,为智能时代的教育创新提供了重要参考。

技术驱动:从工具应用到生态重构

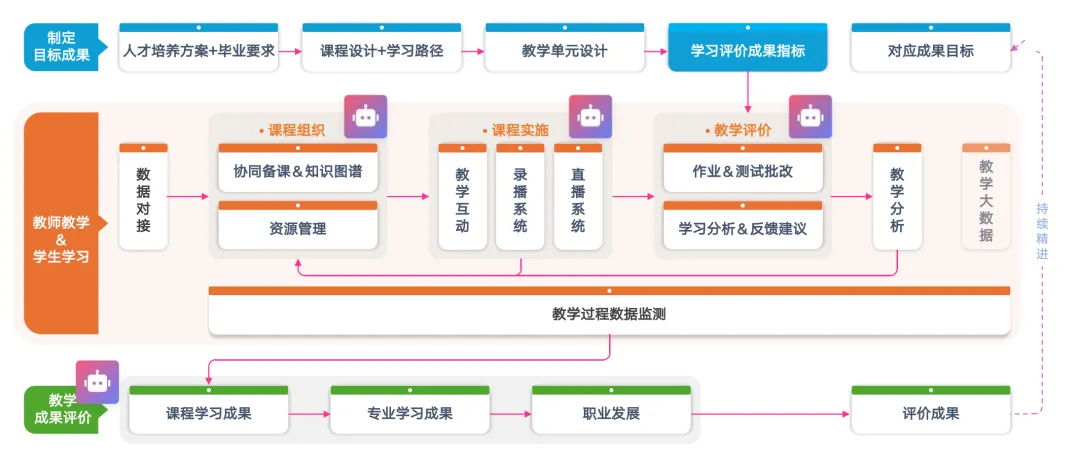

当前,AI技术已渗透到教学全流程。传统的静态教学平台以资源存储和单向传输为主,而厦门大学携手西安智园搭建的数智教学平台通过AI技术实现了“课前-课中-课后”全场景闭环管理。

全场景覆盖:厦门大学打造的数字化教学平台,以“资—教—学—评—管—析—集”七大模块为核心,支持多模态数据融合与沉浸式学习体验,覆盖移动端、PC端等多终端,同时拉通校内不同平台,弥补垂直领域的知识与应用场景,真正打破了时空限制。

多应用融合:融合校内数字课程资源、AI编程实践平台等,同时借助AI助手,打通人才培养、教学实施、教学评价各个环节,塑造数智化教学范式。

实践创新:构建“RAISE”课程生态体系

厦门大学提出“RAISE”AI课程体系,强调问题导向与跨学科融合。从AI通识课程到专业高阶课程,学生不仅能掌握AI技术基础,还能通过AI工具解决学科实际问题。例如,生物信息学AI实践平台将编程与生命科学结合,实现教学资源智能化推送与学习行为动态分析。

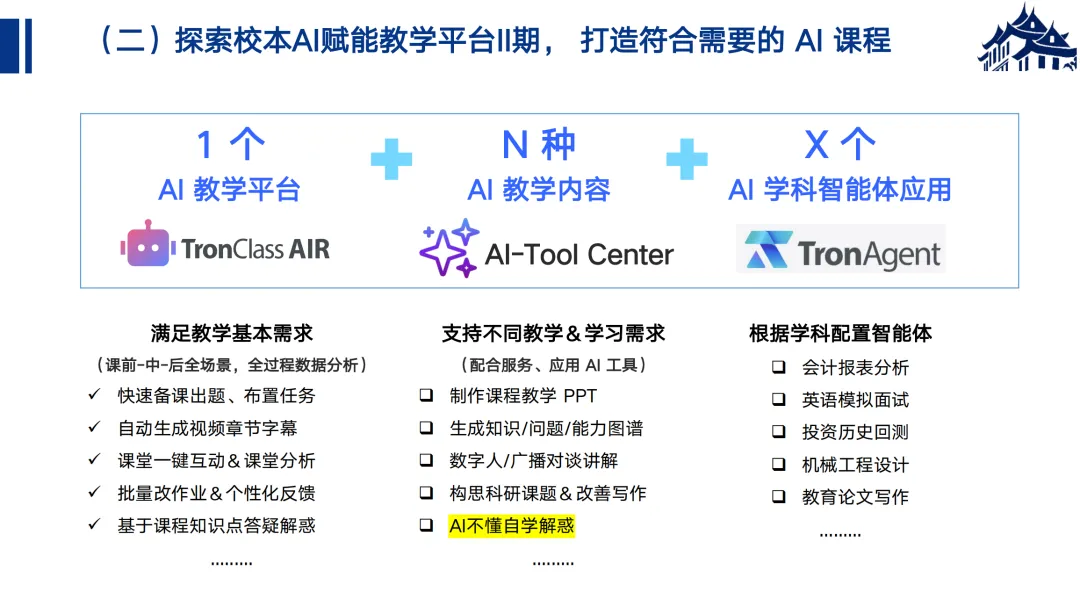

同时,与西安智园共同打造的校本平台集成AI备课、课堂互动、学情诊断等功能,助力教师减负增效,学生个性化成长。

挑战与突破:从割裂到协同的融合路径

尽管AI技术为教育带来诸多可能,仍面临系统耦合度低、数据孤岛等挑战。厦门大学通过本地化部署的混合耦合模式,推动AI与教学平台的深度融合。例如,利用RAG技术重构知识库,结合大模型实现智能内容生成;建立中间数据标准库,破解数据壁垒;设计“人机协同”教学模式,让AI助教与教师形成共生主体。这些实践不仅优化了教学流程,更催生了“AI+学科”的创新生态。

未来图景:智慧教育的协同与进化

教育数字化绝非简单叠加技术,而是构建开放、动态、协同的智慧生态。厦门大学的探索表明,未来数智教学平台需强化三方面能力:一是通过多模态交互与实时反馈,实现教学决策从经验驱动转向数据驱动;二是深化跨学科场景应用,促进知识生产模式的根本性变革;三是建立伦理规范与安全保障机制,确保技术“向善”发展。

从工具赋能到生态融合,生成式AI正重新定义教育的边界。在这场变革中,唯有坚持“以人为本”,推动技术、资源与主体的深度协同,方能真正实现“数智育人”的终极目标。