【GAIE联盟大会专家报告回顾】复旦大学:人工智能赋能教育数字化转型探索与实践

【GAIE联盟大会专家报告回顾】复旦大学:人工智能赋能教育数字化转型探索与实践

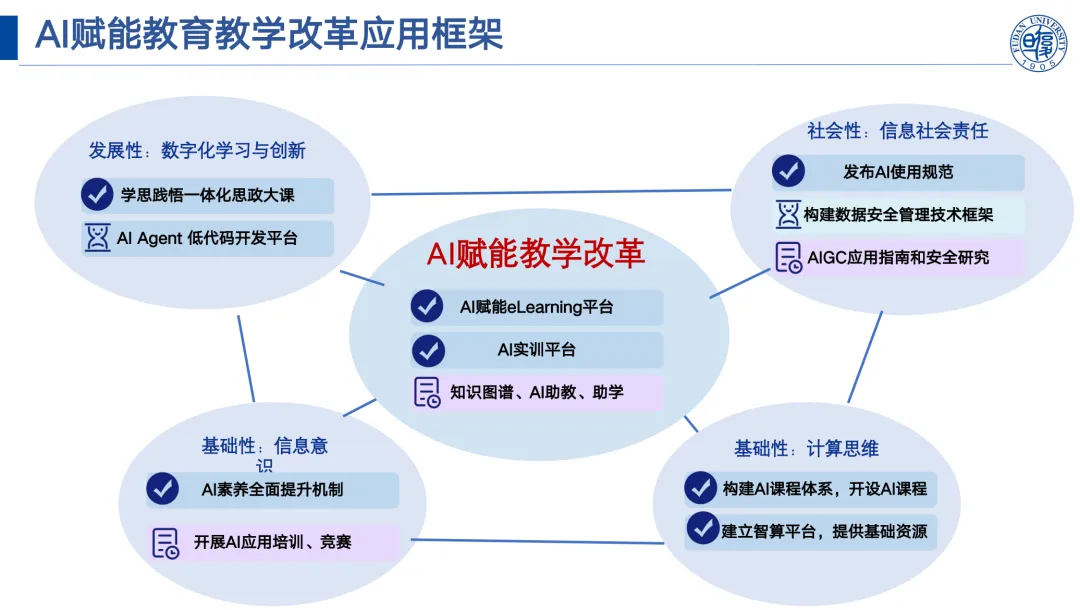

数字化转型浪潮下,人工智能(AI)正成为教育变革的核心驱动力。复旦大学作为国内高校的先锋,以“AI+教育”为战略抓手,从基础设施构建到多场景应用落地,探索出一条技术与教育深度融合的创新路径。

复旦大学校园信息化办公室主任张凯为我们带来《人工智能赋能教育数字化转型探索与实践》的报告,张主任介绍了人工智能在教育数字化转型中的应用。

战略布局:政策引领与生态构建

从国家“十四五”规划到党的二十大报告,人工智能被多次提及为关键增长引擎。复旦大学积极响应,发布《新一代人工智能发展规划》,聚焦人才培养模式革新与教学方法智能化转型。通过实施“LEAD行动”(大语言模型教育应用示范),开放学科大模型“GEST-智思体”,构建起生成式AI与教育深度结合的技术生态,为数字化转型奠定战略基础。

夯实根基:AI基础设施“三大引擎”

为支撑科研与教学的高效运行,复旦大学打造了三大计算平台:

- “切问”科学智能计算集群:千卡级GPU集群,支持多学科融合创新;

- “近思”高性能计算集群:4.94PFIops算力,专攻高精尖研究;

- “卿云”数学与管理计算集群:3000+虚拟机,服务日常教学与科研。

同时,联合上海科学智能研究院发布科学数据新基建,涵盖生命流体、催化反应等高质量数据集,推动跨学科研究效率跃升。

智能管理:从“跑流程”到“一句话办事”

AI技术深度融入校园管理,打造“AI办事大厅”实现服务智能化:

- 智能搜索:语义理解替代模糊匹配,精准推送办事入口;

- 智能填报:用户仅需输入自然语言(如“申请校外车辆入校”),AI自动提取信息并预填表单,流程耗时减少70%;

- 智能审核:结合规则引擎与AI提示,复杂审批任务处理效率提升3倍。

这一变革不仅优化了师生体验,更将管理者从繁琐事务中解放,转向战略规划与创新设计。

教学革命:智慧教学资源平台与智能助教

针对编程教学痛点,复旦大学上线“代码实验室”,提供在线Python/R语言环境及GPU资源,支撑24门课程、1400余名学生实训,实现“零门槛”AI开发。同时,推出“AI助教”系统,基于大模型整合课程资料,支持个性化答疑、作业批改与学情分析,助力教师精准教学。

科研突破:AI驱动跨学科创新

在医疗领域,通用荧光显微成像增强模型将图像质量提升40%,助力精准诊断;在地球科学领域,“伏羲气象大模型”实现全球首个42天次季节天气预报,精度超越传统方法;此外,对话式大模型MOSS、生物大分子结构计算工具OPUS-DSD等成果,彰显AI对科研范式的颠覆性影响。

未来展望:安全为基,以赛促用

面对数据隐私、伦理风险等挑战,复旦大学强调“安全为基”,构建数据加密与权限管理体系,并发布《AIGC应用指南》。未来计划通过“AI应用开发大赛”,激发师生创新活力,推动AI在校园服务、跨学科研究等场景的深化应用。

结语:以人为本

从基础设施到管理服务,从课堂教学到科研创新,复旦大学以AI为笔,绘制出教育数字化转型的“复旦样本”。这场变革不仅是技术的胜利,更是“以人为本”教育理念的回归——让机器赋能于人,让教育回归本质。