【GAIE联盟大会专家报告回顾】生成式AI如何重塑教育?浙大教授李艳的实证研究给出答案

【GAIE联盟大会专家报告回顾】生成式AI如何重塑教育?浙大教授李艳的实证研究给出答案

浙江大学教育学院副院长、浙江大学人工智能教育教学研究中心副主任李艳教授分享了主题为《生成式人工智能(AI)教育应用的几个实证研究及启示》的报告。2025年,生成式人工智能(AI)已成为教育领域不可忽视的力量。李艳教授团队通过多项实证研究,揭示了AI在教育中的实际应用效果与挑战。从课堂反馈到学术写作,AI究竟如何改变教与学?我们又该如何应对其中的机遇与风险?

第一部分:AI赋能教育

生成式AI为教育带来了多重机遇。李艳教授的研究显示,AI可以自动化生成教学材料,如课件和练习题,显著减轻教师的工作负担。此外,AI还能提供精准的学习反馈。在一项针对学生论证内容的实验中,ChatGPT的反馈准确率高达91.8%,尤其在量化评价方面表现突出。

个性化学习是AI的另一大优势。通过分析学生的学习情况和需求,AI能够为每个学生定制学习路径和建议,帮助他们更高效地掌握知识。例如,在浙江大学的在线辩论活动中,AI的反馈不仅节省了教师的时间,还帮助学生快速识别论证中的薄弱环节。

第二部分:人机协同的学术写作

李艳教授团队通过观察不同学术背景的研究生与ChatGPT的协作,发现了一个有趣的现象:学术基础扎实的学生能够通过精准提问和判断,将AI作为“学霸助手”,显著提升写作效率;而基础薄弱的学生则容易陷入低效互动,AI反而成了“笨蛋学伴”。

研究还发现,AI在协作中的效果高度依赖使用者的能力。例如,有论文发表经历的研究生能够有效鉴别AI生成内容的准确性,并进行针对性修改;而没有经验的学生则对AI的局限性缺乏感知。这一发现提示教育者,在引入AI辅助学术写作时,必须重点关注学生的基础能力培养。

第三部分:挑战与冷思考

尽管AI潜力巨大,李艳教授也提醒需要警惕其中的风险。首先是伦理问题,学术造假和抄袭的界定变得模糊,教育界需要重新定义学术规范。其次,AI的反馈缺乏人性化关怀,难以替代教师的情感支持。此外,过度依赖AI可能导致学生高阶思维能力的削弱。

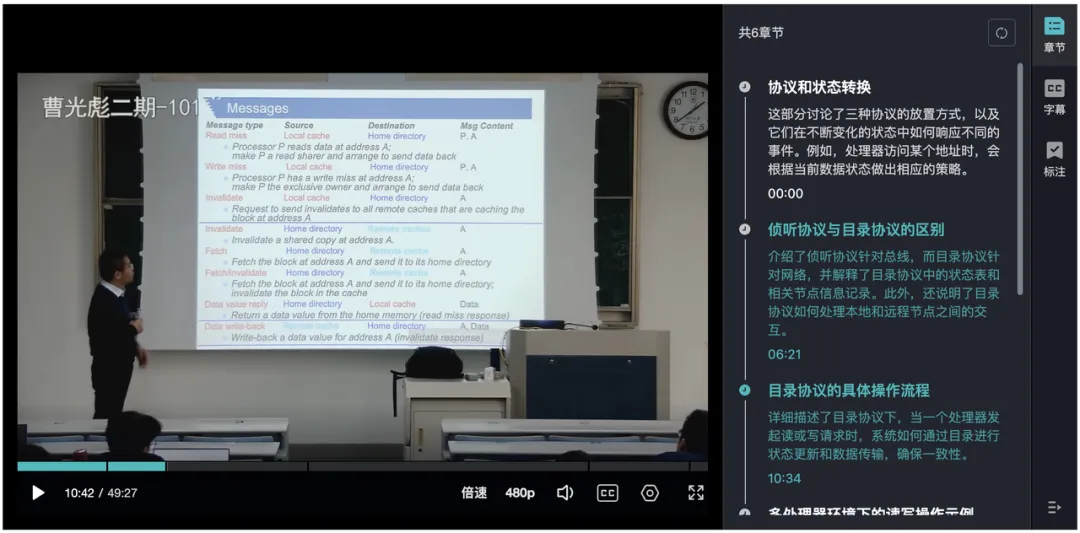

调查数据显示,在浙江大学,70%的学生已经开始使用生成式AI,而且去年开始,浙江大学携手西安智园共同打造的“学在浙大”系统也上线了AI智能化教学,辅助教师进行备课、资源智能化处理、AI赋能智慧课堂、AI出题、AI作业批改等,浙大师生都在教学当中使用了生成式AI。

同时,师生也呼吁学校加强规范,防止滥用。学生们最关心的包括如何使用AI的同时避免学术不端,以及保护个人隐私等问题。

第四部分:未来方向

针对这些挑战,李艳教授提出了多项建议。学校层面,应开设AI素养课程,并制定明确的使用规范,例如浙江大学即将发布的《师生生成式AI使用规范》。教师需要提升提问设计能力,成为AI反馈的“把关人”。学生则应培养“反馈素养”,学会从AI的反馈中提取有价值的信息。

李艳教授强调,AI与教育的深度融合并非替代教师,而是推动“人机协同”的新模式。这种模式将让教育更高效、更个性化,但核心依然是人的智慧和能力。

结语

生成式AI正在重塑教育的每一个环节,但技术的温度始终取决于人的智慧。正如李艳教授所言:“打铁还需自身硬。”唯有夯实学生的基础能力,才能让人机协同真正赋能未来教育。